An den Gefängnissen eines Staates lässt sich sein Zivilisationsgrad messen

Exkursionsbericht von Adriano Abbondandolo, Freiburg/Br.

„Die Geschichte kennt kein letztes Wort.“ (Willy Brandt, 1985)

Mit diesen Worten bringt Willy Brandt das Grundproblem historischer Auseinandersetzung auf den Punkt: Geschichte ist kein abgeschlossener Prozess, sondern ein dynamisches Feld fortwährender Deutung, Umwertung und Vergegenwärtigung. Gerade die DDR-Vergangenheit erweist sich bis heute als besonders konflikthaftes Erinnerungsfeld – nicht nur aufgrund der politischen Repressionen, die sie prägten, sondern auch wegen der emotionalen, biografischen und gesellschaftlichen Nachwirkungen, die sie bis in die Gegenwart hinein entfaltet.

Die Auseinandersetzung mit der DDR bedeutet daher weit mehr als das Studium eines untergegangenen politischen Systems. Sie berührt Fragen nach historischer Verantwortung, nach kollektiver Identität, nach der Gerechtigkeit vergangener und gegenwärtiger Urteile – und nicht zuletzt nach den Bedingungen und Grenzen erinnerungskultureller Vermittlung. Wer heute über die DDR spricht, verhandelt zugleich persönliche Lebensgeschichten und öffentliche Narrative, gesellschaftliche Spannungen und politische Deutungskämpfe.

Die Exkursion nach Erfurt vom 25. bis 27. Mai 2025 unter der Leitung von Prof. Dr.

Sylvia Paletschek und Dr. Anna Lux bot die Möglichkeit, diesen Fragen in direkter Auseinandersetzung mit historischen Orten und Akteur*innen nachzugehen. In Erfurt, einer

Stadt mit mehrfach geschichtsträchtiger Topografie – von der Reformation über die Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts bis zur Friedlichen Revolution –, verdichteten sich exemplarisch

verschiedene Erinnerungsschichten, die in Beziehung zueinander gesetzt werden konnten. Im Zentrum dieses Berichts steht daher nicht eine bloß deskriptive Wiedergabe des Exkursionsverlaufs,

sondern eine kritische, reflektierende und kontextualisierende Auseinandersetzung mit den vermittelten Inhalten, den erinnerungskulturellen Praktiken und den persönlichen Eindrücken,

die durch die Exkursion angestoßen wurden.

Vorbereitung: Eine Gesellschaft in Widersprüchen – Zur theoretischen Annäherung an die DDR

Zur konzeptionellen Vorbereitung auf die Exkursion las ich Hedwig Richters Die DDR (UTB, 2009), dessen unkonventioneller Aufbau einen bewusst thematisch-strukturellen Zugang wählt. Der Verzicht auf eine lineare Chronologie und die Konzentration auf systemische Widersprüche ermöglichten es mir, bereits vor der Ortsbesichtigung ein komplexeres Bild der DDR zu gewinnen: nicht als reines Repressionsregime, sondern als ein ambivalentes Herrschaftssystem mit inneren Bindungskräften, begrenzter Legitimität und vielfältigen Alltagserfahrungen. Richters Analyse basiert auf dem von Detlef Pollack geprägten Begriff der „konstitutiven Widersprüchlichkeit“ der DDR – ein Konzept, das sich als besonders fruchtbar erwies, um das Spannungsverhältnis zwischen staatlicher Kontrolle und zivilgesellschaftlichem Handeln zu erfassen.

Als besonders erkenntnisfördernd empfand ich ihre sozialhistorische Perspektive, die etwa die Kluft zwischen dem egalitären Selbstbild des Staates und der tatsächlichen sozialen Ungleichheit herausarbeitet. Kritisch anzumerken bleibt jedoch die relativ unterbelichtete Rolle der Westorientierung, also der ständigen Bezugnahme auf die Bundesrepublik – ein Aspekt, der für das Verständnis der systemischen Instabilität und des medialen Drucks auf die DDR zentral gewesen wäre. Diese konzeptionellen Einsichten rahmten meine Wahrnehmung während der Exkursion und schärften meine Aufmerksamkeit für Ambivalenzen, Brüche und Widersprüche – sowohl im historischen Stoff als auch in seiner heutigen Darstellung.

Stadtrundgang Erfurt: Topographie der Revolution

Der erste Exkursionstag begann mit einem multimedial gestützten Stadtrundgang zu den Orten der Friedlichen Revolution in Erfurt. Der digitale Besucherbegleiter (Mediaguide) verknüpfte physische Orte mit historischen Narrativen, künstlerischen Reflexionen und Zeitzeugenberichten. Besonders eindrucksvoll war die Möglichkeit, per Videoclip direkt vom Künstler Simon Schwartz die Entstehung des Kubus der Friedlichen Revolution erläutert zu bekommen – ein symbolisch verdichteter Ort, der gleichzeitig als Mahnmal und Diskussionsangebot wirkt.

Der Rundgang führte uns u. a. zur St.-Lorenz-Kirche (Ort des ersten Friedensgebets), zum Domplatz (zentraler Versammlungsort der Demonstrationen) und zum Kunsthaus Erfurt (ein Raum zivilgesellschaftlicher Kreativität). Die Verbindung von analoger Stadtführung und digitaler Medienvermittlung empfand ich als gelungen: Die Technik unterstützte den Erkenntnisprozess, ohne ihn zu dominieren. Die emotionale Wirkkraft war bemerkenswert – etwa dann, wenn Zeitzeug*innen wie Barbara Sengewald in Videoausschnitten ihre Erfahrungen schilderten. Ihre Worte hallten nach: „Wir formulierten offene Briefe […] und wollten nicht mehr schweigen.“

Die Frage, wie individuelle Erfahrungen in

kollektive Erinnerung transformiert werden, stellte sich für mich hier besonders drängend. Was bleibt von der Revolution – jenseits ihrer Orte? Wie lassen sich Mut, Angst, Hoffnung und

Ernüchterung archivieren? Zugleich wurde mir bewusst, dass Erfurt nicht allein durch

seine DDR-Geschichte Bedeutung hat. Die Stadt ist auch ein Ort protestantischer Umbrüche (Martin Luther), nationalstaatlicher Experimente (Erfurter Union 1850/51) und europäischer Vernetzungen.

Diese Tiefengeschichte kontextualisiert die Revolution von 1989 als weiteren Einschnitt in eine lange Reihe historischer Transformationsmomente.

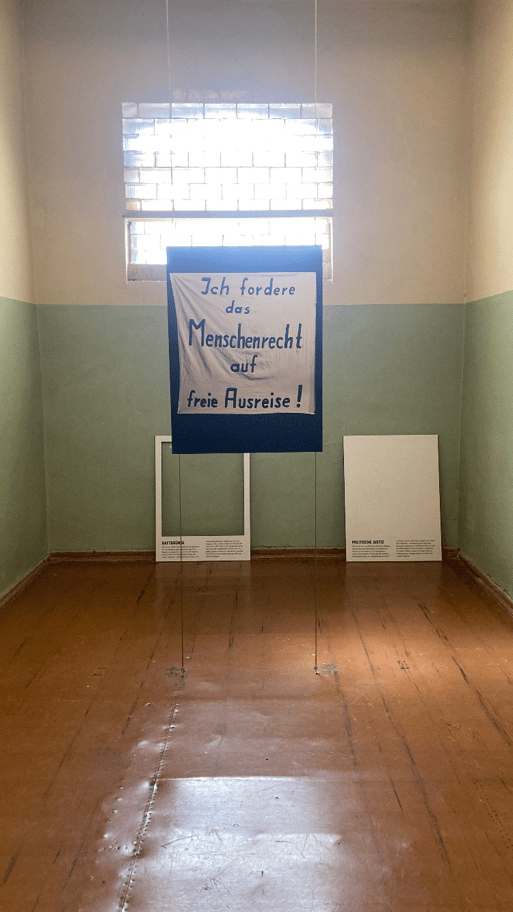

Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße: Erinnern im Raum der Gewalt

Am zweiten Tag besuchten wir die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße – ein Erinnerungsort, der in seiner räumlichen Dichte und atmosphärischen Wirkung kaum zu überbieten ist. Die ehemalige Stasi-Untersuchungshaftanstalt konfrontierte uns mit der Architektur der Repression: schmale Gänge, schwere Türen, grelles Licht, klamme Luft. Besonders das Knallen der Zellentüren, das akustisch wie ein Schuss durch das Gebäude hallte, hatte eine verstörende Wirkung auf mich. Dieser auditive Schock brachte mich in Kontakt mit der affektiven Dimension politischer Gewalt – eine Erfahrung, die Text allein nicht vermitteln kann.

In der Führung wurde deutlich: Die Andreasstraße war nicht nur Ort staatlicher Disziplinierung, sondern auch Bühne politischer Transformation. Am 4. Dezember 1989 besetzten mutige Bürger*innen die Stasi-Zentrale – ein Akt der Befreiung, der heute künstlerisch durch den „Kubus der Friedlichen Revolution“ erinnert wird. Die Verwandlung eines Ortes der Angst in einen Raum der Aufarbeitung empfinde ich als starkes Zeichen zivilgesellschaftlicher Selbstermächtigung.

Besonders eindrucksvoll war für mich das Zitat von Harald Ipolt, der 1978 wegen „staatsfeindlicher Hetze“ inhaftiert wurde. Seine Worte und die damit verbundene Geschichte werfen Fragen auf, die nicht leicht zu beantworten sind: Wie lebt man weiter nach politischer Inhaftierung? Welche Spuren bleiben – im Körper, in der Sprache, im Schweigen?

In Plenumsdiskussionen reflektierten wir, wie sich Gedenkorte von klassischen Museen unterscheiden: Gedenkstätten sind Orte der Betroffenheit, aber auch der didaktischen Herausforderung. Zielgruppen, Barrierefreiheit, die Balance zwischen Emotionalisierung und Informiertheit – all dies sind komplexe Anforderungen, die die Kurator*innen der Andreasstraße bemerkenswert sensibel umgesetzt haben. Das gezeigte Video zur Entstehung der Gedenkstätte verdeutlichte auf eindrucksvolle Weise die komplexen und kontroversen Aushandlungsprozesse, die der Institutionalisierung von Erinnerung als gesellschaftlichem Diskurs zugrunde liegen.

Zeitzeugengespräch: Die Sprache des Schweigens

Ein prägendes Erlebnis war das Gespräch mit einem ehemaligen politischen Gefangenen der Andreasstraße. Seine Erzählung über Kindheit, Inhaftierung und Haftalltag bewegte sich zwischen Offenheit und Schweigen. Besonders nachdenklich stimmte mich, wie bewusst er bestimmte Themen umging – etwa psychische Belastungen oder Gewalt in der Haft. Dieses Schweigen war für mich ebenso bedeutsam wie das Gesagte. Es erinnerte mich an die Grenzen historischer Kommunikation: Nicht alles lässt sich sagen. Nicht alles soll gesagt werden.

Besonders eindrücklich war seine wiederholte Betonung eines in der DDR erlebten Gemeinschaftsgefühls – in diesem konkreten Fall jedoch nicht im Sinne einer affirmativen Bindung an das politische System, sondern als Ausdruck widerständiger Solidarität im Inneren eines repressiven Staates.

In diesem Zusammenhang konkretisierte sich für mich eine zentrale erkenntnistheoretische Differenzierung: Der vielfach beobachtbare „Stolz auf die DDR“ lässt sich zum einen als politische Loyalität gegenüber dem sozialistischen Staat deuten, zum anderen (wie im Falle des Zeitzeugen) als retrospektive Aufwertung sozialer Praktiken der Selbstbehauptung innerhalb eines autoritären Rahmens. Dieser Stolz richtet sich nicht auf die Struktur des Systems, sondern auf die Fähigkeit, im Alltäglichen Räume der Autonomie, der gegenseitigen Unterstützung und moralischen Integrität zu wahren. Er verweist auf eine Form kollektiven Erinnerns, die sich aus der Erfahrung von Widerstand speist – nicht primär im spektakulären Sinne des offenen Protests, sondern im Sinne eines leisen, subkutanen Dissenses: in Gesten der Solidarität, in stillen Verweigerungen und in der Beharrlichkeit, Menschlichkeit unter Bedingungen der Entfremdung zu bewahren.

Soziale Dimensionen: Gespräche, Nähe, Gemeinschaft

Neben dem akademischen und erinnerungskulturellen Teil der Exkursion war auch das soziale Miteinander prägend. Gemeinsame Abendessen ermöglichten informelle Gespräche über biografische Bezüge zur DDR, über Familiengeschichten, über Unsicherheiten im Umgang mit Geschichte. Diese Offenheit schuf eine Dynamik des Vertrauens, die für das Gelingen historischer Bildungsprozesse essenziell ist. Es entstanden Freundschaften – und ein kollektives Bewusstsein dafür, dass Geschichte nicht vergangen ist, sondern in jeder Biografie nachwirkt.

Zwischen Exkursion und Erinnerung – eine Frage der Haltung

„Die Geschichte kennt kein letztes Wort“ – mit dieser Formel hat Willy Brandt auf das offene, nie abschließbare Wesen historischer Auseinandersetzung hingewiesen. Die Exkursion nach Erfurt hat eindrücklich gezeigt, was diese Offenheit konkret bedeutet: dass Geschichte nicht allein in Archiven, sondern auch in Körpern, Erinnerungen und Räumen eingeschrieben ist; dass sie gedeutet, in Frage gestellt, weitergetragen – und immer wieder neu verhandelt wird.

In der Auseinandersetzung mit der DDR offenbarte sich ein Spannungsfeld aus Repression und Widerständigkeit, individueller Erfahrung und kollektiver Erinnerung, Vergangenheit und Gegenwart. Die Begegnung mit historischen Orten wie der Andreasstraße, das Gespräch mit einem Zeitzeugen sowie die gemeinsame Reflexion im Seminarrahmen machten deutlich, wie tief Erinnerungskultur in gesellschaftliche Selbstverständigungsprozesse eingreift.

Sie ist kein additives Moment der Geschichtsschreibung, sondern konstitutiv für das, was wir über uns selbst wissen (wollen). In dieser Hinsicht war die Exkursion nicht nur ein Lernprozess über die DDR – sondern auch über die Gegenwart, in der wir uns zu ihr verhalten. Geschichte, so zeigte sich, ist immer auch eine Frage der Haltung.